| 分享到: | 更多 |

童庆炳大一时在北师大数学楼前留影

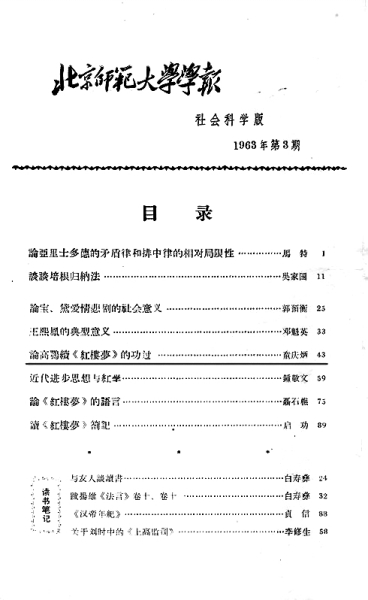

童庆炳的部分作品

童庆炳的部分作品

【写在前面的话】

一篇迟到的通讯

2013年春节后,我因为一个小问题去采访童庆炳先生。去之前,我就知道先生是北京师范大学的资深教授、文艺学泰斗,曾培养出罗钢、王一川、陶东风等一大批学者,当今文坛最活跃的一批作家如莫言、刘震云、余华、迟子建、毕淑敏、严歌苓等皆出自其门下,所编文艺学教材被500多所高校选用。

访谈结束后,顺便聊起了家常。先生和蔼可亲,听说我也是闽西老乡,又是北师大学子,一见如故。

根据先生粗略讲过的各个人生阶段,我随手在笔记本上简单列了一个提纲给他,并建议可以先在《光明日报》人物版上刊发通讯,然后再做一部口述史。我负责访谈、录音和整理。

先生愉快地应允了。

于是,前前后后持续了三个月,录音长达四五十个小时,最后口述完毕。写通讯的事,却被我以口述史出版之后,通讯自然水到渠成为由,无限期拖延。

后来,在几位帮手的协助下,2014年口述史初稿编成,当时截取了一小部分在北师大校报上发表,大概有几万字,效果很好。

原本想着将口述史作为先生的八十寿辰贺礼,于2016年前后出版。不料2015年6月14日,先生在外出登山途中突然去世。

书稿未出,通讯未成,传主已殁,呼喊无门,遗憾之至,令人心伤。

如今,童先生八十寿辰临近。口述史在童门子弟的帮助下即将出版,通讯也终于完成。

古人说:“事死者,如事生。”先生在那一边,当不会把我视为食言之人吧。

2015年5月20日,离生命的谢幕还有25天,童庆炳教授最后一次登上讲台。在电子楼阶梯教室,他应邀为北京师范大学文学院党校进行了首场讲座。此情此景,他想起了老师黄药眠,想起了先生为他们上的最后一课。

那一次,黄先生步履蹒跚,坚持自己走到教二楼给研究生上课。平时,这些老派的先生们都一个风格,讲课从不带讲稿,东西都装在脑子里。可这一回,他却带了一个书包,进了教室就从包里掏东西。

童庆炳当时以为先生年纪大了,怕记不住问题带了讲稿。不料,黄药眠却掏出三个药盒,在讲台上一字排开,然后把童庆炳叫过去说,当左胸疼要不行时,给他吃哪一种药;当另外哪些情况要送医院时,给他吃哪种药。

后来,童庆炳在《教师的生命投入》一文中回顾了这一情节,他感叹:“这最后一课,是他带着牺牲的精神,带着豁出命的精神,来给我们讲的。”

在远古中国,“师”承担着某种神秘的“天命”,因而常常带有一种强烈的“殉道”精神。童庆炳也常常追问,自己是否也做到了黄药眠那种“豁出命”的精神状态。

而在《教师的生命投入》一文中,童庆炳还提到了黄药眠之外的两位教师。

其中一位是恩斯特·卡西尔,德国人,这位汉堡大学原校长因反对纳粹专政而颠沛流离,却始终未离开过教席——

“1945年4月13日,在哥伦比亚大学美丽的校园里,一群学生围着卡西尔提问,卡西尔耐心地回答着、回答着,就在这时他猝然而亡,死在学生的怀抱里。”

另一位则是国人熟悉的数学家华罗庚。1985年,75岁高龄的华罗庚赴日本讲学——

“那年6月12日下午4时,他站在东京大学的讲台上,讲‘在中国普及数学方法的若干问题’,精神矍铄,先用汉语讲,后征得与会者的同意,改用英语讲,会场立刻活跃起来。他的讲演生动活泼、言简意赅,博得阵阵掌声。他越讲情绪越高,脱下了上装,解下了领带。原定45分钟的讲演时间过去,又补充讲了20分钟。讲完后,听众热烈鼓掌,他准备从椅子上站起来表示谢意,突然,他倒下,心肌梗塞,不治而亡。”

这些镜头不断盘旋在童庆炳的脑海里。2008年,他得了胃癌将胃切除了三分之二,2012年又得了心脏病,安装了支架。此后,每一次应邀登上讲台,童庆炳都幻想着这样一个献身的结局:“我不是死在病榻上,而是我正在讲课,讲得兴高采烈,讲得神采飞扬,讲得出神入化,而这时候我不行了,我像卡西尔、华罗庚一样倒在讲台旁或学生温暖的怀抱里。我不知自己有没有这种福分。”

这一次,坐在电子楼阶梯教室里的是一群特殊的“学生”,他们都是北师大文学院的教师。童庆炳的讲演题目是《如何做“四有”好老师》。

2014年9月9日,习近平主席访问北师大,号召全国教师做“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的“四有”好教师,童庆炳深表认同,他在接受采访时说:“‘四有’是对教师要求的朴实表述和精要概括。”

童庆炳进一步解释:“首先是培养道、传道的问题,其次才是授业解惑。教育要以人为本,所以学校的问题是如何在道德的层面来解决问题。要培养好学生,我们首先要从道的层面来严格要求自己,给学生作出榜样。”

确实,童先生无论往哪儿一站,都是“四有”好教师的最好例证。

青苹果

1936年,童庆炳出生在闽西连城山区一个叫莒溪的村庄,那里虽然山清水秀,但贫穷却是一个可怕的敌人——

“现在想想,我能够到北京来读书,能够留在北师大,成为教授,后来还给我评了个资深教授,愉快地跟朝气蓬勃的学生们一起谈论学问,纯粹是偶然。因为从小,我的理想就是每天能让家里人有五斤米下锅。我们家老少三代,七口人,每年到了三四月青黄不接的时候,所有的东西都吃光了,包括番薯(白薯)。这时候父母就要吵架,因为第二天没有东西下锅。”

穷人的孩子早当家。十二三岁起,童庆炳就开始挑柴、耕田、插秧、施肥、锄草、割稻子、晒谷子,几乎做到了那个小小年纪的极限。

然而,从村子里零零散散搜罗来的书籍中,童庆炳慢慢知道了山外还有一个新世界,知道了在他之前,人类有很长很长的历史,在他之后,还会有很长很长的历史。书本播下的种子,让一个追求“五斤米下锅”的小庄稼汉,生发出求学求知的理想。

1952年秋,童庆炳以优异的成绩从连城中学考入龙岩师范,又于1955年从龙岩师范考入了中国师范院校的最高学府——北京师范大学,进入中文系学习。

当年的北师大中文系可谓群英荟萃,北师大共有6名一级教授,中文系独占三名:黎锦熙、黄药眠、钟敬文,并且流传着中文系“十八罗汉”之说:除了上述三位一级教授外,还有古典文学的谭丕模、刘盼遂、王古鲁、王汝弼、李长之、梁品如,古代汉语的陆宗达、萧璋、叶苍芩,现代文学的叶丁易,外国文学的彭慧,外国文学儿童文学兼攻的穆木天,以及还是副教授的启功、俞敏、陈秋帆。

这些教授几乎都给本科生上过课,童庆炳因此眼界大开。

回忆这些老师时,童庆炳动情地说——

“课上,老师们对作品的分析、问题的理解,以及他们提出的一些新鲜的观点,乃至他们刻苦治学的精神和方法,都变成了一种学术的血液流淌到我的血管里,使我日后无论是提起笔写文章,还是走上讲台面对学生,都会想起他们。所以,他们的教学作为我的积淀,成为我人生历史的一部分,成为我学术生命的一部分。如果我不进北师大中文系,接触不到这些老师,我的学术会失去血色,我可能一无所成。”

1958年,童庆炳以优异的表现提前一年毕业并留校任教,沿着众多前辈走过的道路继续前行。

童庆炳说:“人这一辈子做好一件事就很好了!我就做好老师就行。”这是他留校之后唯一的理想信念,那一年他23岁。

此后的近六十年间,无论是面对事业的挫折,还是面对职务的诱惑,童庆炳始终没有放弃过讲台,始终没有“把学生给丢了”。他用一生的坚守,诠释了如何成为一名“有理想信念”的好教师。

后来,每逢新生入学,童庆炳都会给文学院师生讲一遍“手握青苹果”的故事:一个年轻人独自到沙漠去冒险,他丢失了全部行李,迷失了道路。他一时慌了,翻遍了所有口袋,终于在一个裤子口袋里发现了一个青苹果。他闻了闻这个青苹果,觉得这是一个水库,是一个粮仓,且无比清香。他握着这青苹果,朝一个方向走去。每每精疲力竭时,他就手握青苹果看一看闻一闻,又向前走,直到第三天黄昏时分,他惊喜地看到了绿树红花,原来已经走出了沙漠。

是的,每个人都应该手握这样一个青苹果,而教师手里的那个,更应该握得紧,永不离手。

| 文学泰斗童庆炳去世 莫言、余华、刘震云等... | 2015-06-15 |

| 童庆炳:一颗“童心”为人师(图) | 2015-06-15 |

| “偷书人”童庆炳的学位(图) | 2015-06-15 |

| 童庆炳:永在攀登的文艺理论家(图) | 2015-06-15 |

京公网安备 11010102002957号

京公网安备 11010102002957号